목차

전주 이씨 항렬표, 양녕대군파, 효령대군파, 덕천군파, 광평대군파, 문정공파 돌림자

전주 이씨는 조선과 대한제국 시대에 국성(國姓)으로서 왕실을 대표해 왔으며, 그 계보가 매우 복잡하면서도 유구한 역사를 자랑합니다. 이러한 전주 이씨 내부에는 다양한 파(派)가 존재하고, 각 파마다 항렬(行列)과 돌림자(世代를 구분하는 이름자)가 조금씩 달라서 공부하다 보면 머리가 복잡해집니다.

특히 양녕대군파, 효령대군파, 덕천군파, 광평대군파, 그리고 문정공파 등의 계보와 돌림자를 살펴보면, 전주 이씨의 다채로운 역사와 문화적 배경을 한눈에 확인할 수 있습니다.

전주 이씨 항렬표

다음은 전주이씨 각분파별 항렬표입니다. 전주이씨 가문이 워낙 오래된 가문인데다 왕실이었기 때문에 분파도 굉장히 많습니다.

| 世 | 양녕대군파 항렬표 | 효령대군파 항렬표 |

광평대군파 항렬표 | 주부공파항렬표 | 완풍대군파 항렬표 | 덕천군파 항렬표 | 밀성군파 항렬표 | 덕흥대원군파 항렬표 | 익안대군파 항렬표 | 순평군파 항렬표 | 영해군파 항렬표 | 나머지 분파 항렬표 |

| 36 | 동(東) | ○백(白) | ||||||||||

| 37 | ○용(容) | 우(遇) | 시(始) | 병(秉) | ○원(遠) | 지(之) | 종(鍾) | |||||

| 38 | 규(奎) | ○범(凡) | 의(義) | ○식(植) | 용(容) | 상(象) | 병(秉) | 중(重) | ○한(漢) | |||

| 39 | ○선(善) | 회(會) | ○연(淵) | 용(容) | ○재(在) | 건(建) | 용(容) | ○식(植) | ○제(濟) | 근(根) | 교(敎) | |

| 40 | 승(承) | ○우(宇) | 인(寅) | ○규(圭) | 종(鍾) | ○하(夏) | 중(重) | ○응(應) | ○순(純) | ○하(夏) | ○기(器) | |

| 41 | ○수(秀) | ○의(儀) | ○하(夏) | 회(會) | ○수(洙) | 은(殷) | ○호(鎬) | 재(載) | 래(來) | 규(圭) | ○수(壽) | |

| 42 | 병(丙) | 기(起) | 범(範) | ○연(淵) | 주(柱) | ○주(周) | ○수(洙) | ○용(鎔) | ○구(九) | ○용(用) | 석(錫) | ○훈(薰) |

| 43 | ○기(基) | 강(康) | ○종(鍾) | 병(秉) | ○섭(燮) | 용(鎔) | 우(愚) | 해(海) | ○희(喜) | 범(凡) | 우(愚) | ○구(九) |

| 44 | 종(鍾) | ○재(宰) | 규(揆) | ○훈(勳) | 선(善) | ○연(淵) | ○구(九) | ○주(柱) | ○효(孝) | ○명(命) | ○구(九) | ○우(雨) |

| 45 | ○한(漢) | 수(秀), 정(廷) | ○표(杓) | 교(敎) | ○호(鎬) | 정(楨) | 남(南) | 우(愚) | ○풍(豊) | 형(衡) | 남(南) | ○형(珩) |

| 46 | 주(柱) | ○규(揆) | 충(忠) | 종(鍾) | 운(雲) | ○환(煥) | ○녕(寧) | ○기(基) | ○준(準) | ○성(成) | ○녕(寧) | ○성(成) |

| 47 | ○섭(燮) | ○존(存), ○학(學) | ○기(基) | 호(浩) | ○상(相) | 중(重) | 성(盛) | 의(義) | ○훈(勳) | 기(起) | 성(盛) | 기(起) |

| 48 | 시(時) | 병(秉), 용(庸) | 선(善) | ○계(桂) | 희(熙) | ○전(銓) | ○기(紀) | ○운(雲) | ○오(五) | ○강(康) | ○기(紀) | 용(庸) |

| 49 | ○호(鎬) | 연(演) | ○우(雨) | 성(性) | ○교(敎) | 순(洵) | 강(康) | 종(種) | ○익(翼) | 재(宰) | 강(康) | 재(宰) |

| 50 | 태(泰) | ○경(卿) | 동(東) | ○균(均) | 탁(鐸) | ○동(東) | ○균(均) | ○희(熙) | ○재(載) | ○성(聖) | ○재(宰) | 정(廷) |

| 51 | ○식(植) | 진(振) | ○환(煥) | ○영(永) | 병(炳) | 교(敎) | ||||||

| 52 | 남(南) | ○범(範) | 희(喜) | 락(樂) | ○준(埈) | ○호(鎬) | ||||||

| 53 | ○균(均) | ○년(年) | ○호(鎬) | ○열(烈) | ○호(昊) | 원(源) | ||||||

| 54 | 석(錫) | ○래(來) | 영(永) | 규(圭) | ○근(根) | |||||||

| 55 | ○구(求) | 중(重) | ○식(植) | ○건(健) | 병(炳) | |||||||

| 56 | 유(楢) | 병(炳) | ||||||||||

| 57 | 성(成) | ○규(圭) | ||||||||||

| 58 | ○원(遠) | 현(鉉) | ||||||||||

| 59 | ○만(萬) | ○락(洛) | ||||||||||

| 60 | ○욱(旭) | 상(相) | ||||||||||

| 61 | ○훈(勳) | |||||||||||

| 62 | 재(在) | |||||||||||

| 63 | ○석(錫) | |||||||||||

| 64 | 순(淳) | |||||||||||

| 65 | ○근(根) | |||||||||||

| 66 | 용(容) | |||||||||||

| 67 | ○배(培) |

나머지: 계성군파, 안양군파, 완원군파, 회산군파, 봉안군파, 견성군파, 익양군파, 이성군파, 경명군파, 전성군파, 무산군파, 영산군파, 운천군파

나머지 분파가 너무 많아서 "나머지"라고 표기했습니다. 우열을 나눈게 아닙니다.

한편, 이런 항렬과 돌림자는 단지 자손들의 이름을 짓는 규칙을 넘어, 문화적·역사적 가치를 지니고 있습니다. 가족 공동체가 세대를 잇는 정체성을 공유하고, 같은 뿌리를 이어가고 있음을 증명하는 문화적 장치이기도 하죠. 이번 글에서는 전주 이씨의 주요 분파 중 일부인 양녕대군파, 효령대군파, 덕천군파, 광평대군파, 그리고 문정공파에 대한 설명과 함께, 그들의 항렬표와 돌림자 활용이 어떠한 의미를 갖는지 살펴보도록 하겠습니다. 너무 진지하기만 하면 심심할 테니, 중간중간에 살짝 농담도 곁들여 보겠습니다. “이름 지을 땐 좋은데, 항렬자를 살피려면 삼촌이랑 족보 책 펴놓고 한참 뒤적거리게 되는” 그 전통 말이죠. 자, 그럼 이제 본격적으로 시작해 봅시다.

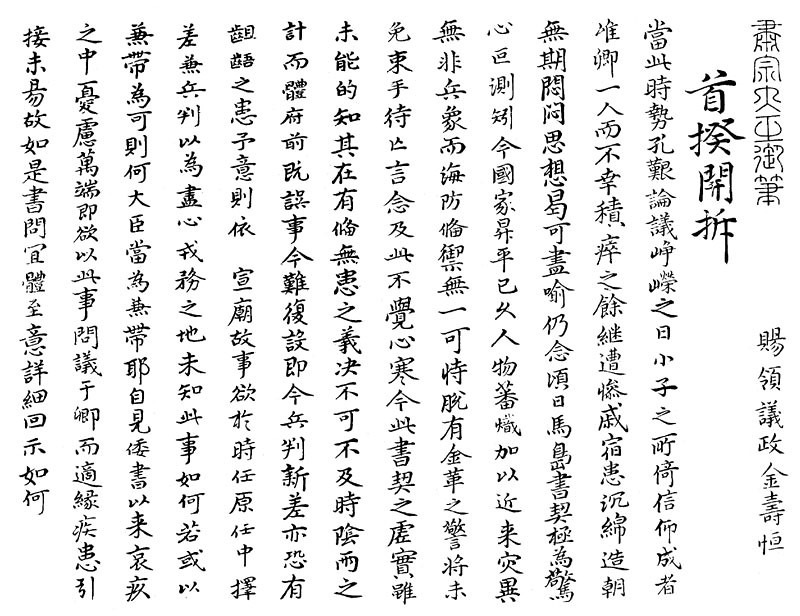

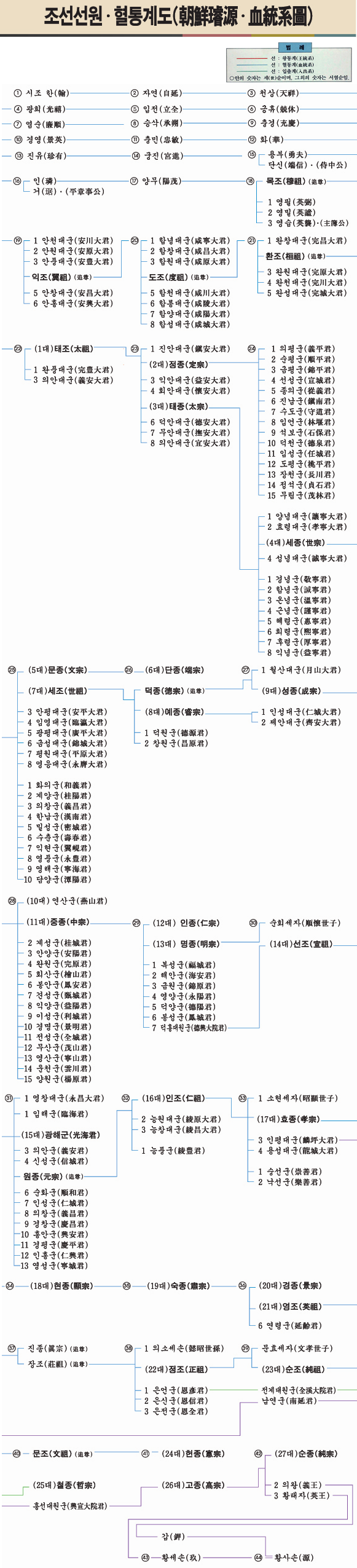

전주이씨 분파와 시조

전주이씨 각분파의 시조를 표로 만들었습니다.

| 전주이씨 분파 | 시조 | |

| 궁진 | 시중공파 | 이단신 |

| 용부 | 평장사공파 | 이거 |

| 양무 | 주부공파 | 이영습 |

| 목조 | 안천대군파 | 이어선 |

| 안원대군파 | 이진 | |

| 안풍대군파 | 이정 | |

| 안창대군파 | 이매불 | |

| 안흥대군파 | 이구수 | |

| 익조 | 함녕대군파 | 이안 |

| 함창대군파 | 이장 | |

| 함원대군파 | 이송 | |

| 함천대군파 | 이원 | |

| 함릉대군파 | 이고태 | |

| 함양대군파 | 이전 | |

| 함성대군파 | 이응거 | |

| 도조 | 완창대군파 | 이자흥 |

| 완원대군파 | 이자선 | |

| 완천대군파 | 이평 | |

| 완성대군파 | 이종 | |

| 환조 | 완풍대군파 | 이원계 |

| 의안대군파 | 이화 | |

| 태조 | 진안대군파 | 이방우 |

| 익안대군파 | 이방의 | |

| 회안대군파 | 이방간 | |

| 의안대군파 | 이방석 | |

| 정종 | 의평군파 | 이원생 |

| 순평군파 | 이군생 | |

| 선성군파 | 이무생 | |

| 종의군파 | 이귀생 | |

| 진남군파 | 이종생 | |

| 수도군파 | 이덕생 | |

| 임언군파 | 이녹생 | |

| 석보군파 | 이복생 | |

| 덕천군파 | 이후생 | |

| 임성군파 | 이호생 | |

| 도평군파 | 이말생 | |

| 장천군파 | 이보생 | |

| 정석군파 | 이융생 | |

| 무림군파 | 이선생 | |

| 태종 | 양녕대군파 | 이제 |

| 효령대군파 | 이보 | |

| 성녕대군파 | 이종 | |

| 경녕군파 | 이비 | |

| 함녕군파 | 이인 | |

| 온녕군파 | 이정 | |

| 근녕군파 | 이농 | |

| 혜령군파 | 이지 | |

| 희령군파 | 이타 | |

| 후령군파 | 이간 | |

| 익녕군파 | 이치 | |

| 세종 | 임영대군파 | 이구 |

| 광평대군파 | 이여 | |

| 금성대군파 | 이유 | |

| 영응대군파 | 이염 | |

| 화의군파 | 이영 | |

| 계양군파 | 이증 | |

| 의창군파 | 이공 | |

| 한남군파 | 이어 | |

| 밀성군파 | 이침 | |

| 수춘군파 | 이현 | |

| 익현군파 | 이곤 | |

| 영풍군파 | 이전 | |

| 영해군파 | 이당 | |

| 담양군파 | 이거 | |

| 세조 | 덕원군파 | 이서 |

| 창원군파 | 이성 | |

| 덕종 | 월산대군파 | 이정 |

| 예종 | 인성대군파 | 이분 |

| 제안대군파 | 이현 | |

| 성종 | 계성군파 | 이순 |

| 안양군파 | 이항 | |

| 완원군파 | 이수 | |

| 회산군파 | 이념 | |

| 봉안군파 | 이봉 | |

| 견성군파 | 이돈 | |

| 익양군파 | 이회 | |

| 이성군파 | 이관 | |

| 경명군파 | 이침 | |

| 전성군파 | 이변 | |

| 무산군파 | 이종 | |

| 영산군파 | 이전 | |

| 운천군파 | 이인 | |

| 양원군파 | 이희 | |

| 중종 | 복성군파 | 이미 |

| 해안군파 | 이희 | |

| 금원군파 | 이영 | |

| 영양군파 | 이거 | |

| 덕양군파 | 이기 | |

| 봉성군파 | 이완 | |

| 덕흥대원군파 | 이초 | |

| 선조 | 영창대군파 | 이의 |

| 임해군파 | 이진 | |

| 신성군파 | 이후 | |

| 순화군파 | 이보 | |

| 인성군파 | 이공 | |

| 경창군파 | 이주 | |

| 흥안군파 | 이제 | |

| 경평군파 | 이늑 | |

| 인흥군파 | 이영 | |

| 영성군파 | 이계 | |

| 원종 | 능원대군파 | 이보 |

| 인조 | 소현세자파 | 이왕 |

| 인평대군파 | 이요 | |

| 용성대군파 | 이곤 | |

| 숭선군파 | 이징 | |

| 낙선군파 | 이숙 | |

| 숙종 | 연령군파 | 이훤 |

| 장조 | 은언군파 | 이인 |

| 은전군파 | 이찬 | |

| 고종 | 의친왕파 | 이강 |

전주 이씨 양녕대군파란 무엇인가

양녕대군의 역사적 배경

전주 이씨 양녕대군(讓寧大君)은 태종 이방원(李芳遠)의 맏아들로 잘 알려져 있습니다. 원래 세자로 책봉되었으나, 여러 사유로 인해 세자의 자리를 동생인 충녕대군(훗날 세종)에게 물려주고 스스로 ‘양녕’이라는 군호를 하사받게 되었습니다. 양녕대군은 종종 “왕세자 자리 내줬더니 좀 편해졌다”라는 농담 섞인 일화를 들을 정도로 파란만장한 삶을 살았죠. 그 후손들이 이룬 파계를 ‘양녕대군파’라고 부릅니다.

양녕대군파 돌림자의 특징

전주 이씨 양녕대군파 역시 전주 이씨 중 중요한 갈래이므로, 세대별 돌림자를 꼼꼼히 정리해왔습니다. 예컨대 36세에서 동(東)이나 ○백(白), 37세에서 ○용(容)이나 우(遇)와 같은 글자가 들어가며, 39세에는 ○선(善) 또는 회(會) 식으로 세대마다 일정한 한자를 공유합니다. 항렬표에 따르면, 이 파에서는 ‘용(容)’, ‘선(善)’, ‘우(宇)’, ‘재(在)’ 등 비교적 긍정적인 의미를 담은 글자들이 많이 사용되는 편입니다.

세대를 이어가면서 이름에 “○용”, “○선”처럼 특정 글자를 공통으로 쓰기 때문에, 항렬자를 모르면 가계도를 정확히 파악하기 어렵습니다. 예를 들어, 43세대에 해당하는 인물이 자신 이름에 ‘기(基)’나 ‘강(康)’을 썼다면, 그 사람은 양녕대군파 43세 후손일 가능성이 매우 큽니다. 그래서 가끔 족보 책만 봐도, “아, 저 사람은 우리 양녕대군파 43세대쯤 되는구나” 하고 대충 짐작할 수 있는 것이죠.

전주 이씨 효령대군파의 주요 특징

효령대군에 대해

전주 이씨 효령대군(孝寧大君)은 태종의 둘째 아들이자, 세종의 친형입니다. 양녕대군과는 형제관계가 되므로, 왕실 내부에서 큰 역할을 한 인물이기도 합니다. 다만 양녕대군이 세자 책봉에서 물러나자, 자연스레 세종이 왕이 되었고, 효령대군은 불교에 귀의하여 학문과 신앙에 열중했다고 전해집니다. 그의 후손이 형성한 계보가 바로 ‘효령대군파’입니다.

효령대군파 항렬자의 흐름

전주 이씨 효령대군파도 양녕대군파와 비슷한 시기에 분기된 만큼, 항렬자도 대체로 유사합니다. 다만 글자 선택은 일부 차이가 있는데, 37세 때 우(遇), 38세 때 ○범(凡), 39세 때 회(會), 40세 때 ○우(宇) 등의 형태로 이어지는 패턴이 특징적입니다. 특이하게도 ‘○우(宇)’와 같은 한자를 반복적으로 사용하여, 자손 간에 세대가 바뀔 때마다 이름에서 같은 음과 의미를 공유하게 되는 것이죠.

이 계보를 따라가다 보면 “어, 이름이 누구 ‘우’고, 누구 ‘우’고, 또 누구는 ‘호(浩)’네?” 하면서 살짝 헷갈릴 수도 있습니다. 하지만 효령대군파에 속한 분들은 이런 항렬을 굉장히 자랑스러워하곤 합니다. 일단 이름에 “宇(우)”가 들어가면 왠지 우주적인 스케일이 느껴지지 않겠습니까? (농담 반 진담 반이지만요!)

전주 이씨 덕천군파: 왕실과 밀접한 또 다른 갈래

덕천군의 유래

전주 이씨 덕천군(德泉君)은 조선 초기 왕족 중 한 명으로, 태종의 아들인 것으로 잘못 알려져 있는 경우도 종종 있지만, 실제로는 선조의 형제(혹은 같은 계통)와 연결되는 등 문헌마다 약간씩 기록이 달라 혼선이 생기기도 합니다. 그러나 ‘덕천군파’라는 분파가 존재한다는 점, 그리고 그들이 전주 이씨 항렬체계를 공유한다는 점은 명백합니다.

덕천군파의 항렬표와 의미

덕천군파 항렬에서도 “○원(遠)”, “상(象)”, “건(建)”, “하(夏)”와 같은 글자가 등장합니다. 예를 들어 37세대가 ○원(遠), 38세대가 상(象), 39세대가 건(建) 식으로 이어지기도 하죠. 덕천군파 항렬은 정통 왕실 파계 못지않게 유구한 전통을 갖고 있어, 이 파에 속한 분들은 족보나 항렬표를 통해 자신이 몇 세손인지 금방 파악할 수 있습니다.

이렇게 정해진 글자를 돌림자로 사용함으로써 집안의 전통과 규범을 이어가는 방식은 상당히 체계적입니다. 한자를 대할 때 그 쓰임새나 음, 그리고 의미를 중시하여, 후손들이 항렬자를 통해 선조의 학덕과 가치를 잊지 않도록 하려는 의도가 담겨 있죠. 이 또한 전주 이씨 가문의 오랜 전통이라고 할 수 있겠습니다.

전주 이씨 광평대군파의 계보와 돌림자

광평대군의 역사적 배경

전주 이씨 광평대군(廣平大君)은 세종의 아들 중 한 명으로, 태종의 손자이기도 합니다. 여러 문헌을 살펴보면, 광평대군은 재주가 뛰어나고 학문에도 조예가 깊었다고 전해지는데, 조선 초기 왕자들의 활약상을 생각해보면 누구 하나 평범한 인물이 없었기에 그 이름값이 묻히기도 했죠. 그 후손들이 ‘광평대군파’를 이루어 현재까지 이어지고 있습니다.

광평대군파 돌림자 특징

광평대군파를 살펴보면, 37세에 시(始)가 들어가거나, 38세에 의(義), 39세에 ○연(淵) 등 다소 학문적·도덕적 함의를 지닌 한자가 항렬로 등장합니다. 예를 들어 39세인 ○연(淵)은 ‘깊은 연못’ 혹은 ‘깊다’라는 의미를 담아, “깊은 지혜”를 상징할 수도 있습니다. 그러니 광평대군파 후손들은 이름에 ‘연(淵)’이 들어가면 아무래도 조금 더 묵직한 분위기가 느껴지지 않을까요?

이런 돌림자들은 단순히 이름을 통일하기 위한 것이 아니라, 가문의 전통과 가치를 세대 간에 전달하기 위한 상징이기도 합니다. 그래서 “어릴 땐 그냥 한자 이름이라 아리송했는데, 알고 보니 우리 집안만의 소중한 약속이더라”는 분들도 꽤나 많습니다.

전주 이씨 문정공파의 유래와 특징

문정공(文靖公)은 누구인가

전주 이씨 문정공파는 왕실의 직계 파계 중 하나라기보다는, 특정 인물에게 추서된 시호 ‘문정공(文靖公)’을 파조로 삼아 갈래를 형성한 것을 의미합니다. 조선시대에는 뛰어난 공훈이나 덕행을 남긴 인물에게 사후에 시호(諡號)를 내렸는데, 이 시호가 곧 가문의 파명(派名)이 되기도 하였습니다. ‘문정공’이라는 시호가 내려진 이는 여러 명 있을 수 있으나, 전주 이씨 계보에서 문정공파는 대개 문무에 두루 뛰어나 벼슬이 높았던 이들을 조상으로 모십니다.

문정공파 돌림자의 의의

전주 이씨 계보상 문정공파 역시 일정한 항렬체계를 이어가고 있습니다. 다만 왕실의 대군파나 군파처럼 잘 정리된 세대별 항렬표가 크게 공개되어 있지는 않고, 후대에 파조의 시호를 따로 기리는 방식을 통해 정체성을 유지하는 형태입니다. 예를 들어 10세, 11세, 12세, 13세 후손에 걸쳐 돌림자를 어떻게 적용할지, 문정공의 후손들이 모여서 족보 편찬할 때마다 새롭게 정하기도 합니다.

이렇듯 문정공파는 “왕실 파계라기보다는 ‘문정공’의 학덕과 유풍을 계승한다”는 데에 큰 의미가 있습니다. 이름에 담긴 시호처럼 공손하고 차분한 분위기를 통해, 가문을 대대로 이어나가는 것이죠.

전주 이씨 항렬의 의의와 문화적 가치

전주 이씨 항렬은 단순히 이름을 찍어 내는 규칙이 아니라, 오랜 세월의 왕실 전통과 유교적 가치관을 한 몸에 담아낸 상징적 제도입니다. 이를 통해 가문의 뿌리를 재확인하고, 선대부터 후손까지 이어지는 계보의 흐름을 명확히 드러냅니다. 또한, 각 파가 독자적으로 발전하면서도 공통적으로 ‘전주 이씨’라는 정체성을 공유하기 때문에, 뿌리는 하나지만 가지가 여러 갈래로 뻗어 나간 형상이라 할 수 있습니다.

가끔씩 돌림자를 놓고 다른 파와 섞일 때가 있는데, 이는 같은 전주 이씨라도 파가 다르면 항렬에 사용하는 글자가 달라서 발생하는 재미있는 해프닝입니다. “어, 형님 이름에 그 글자가 들어갔는데, 우리 집안은 그 글자를 39세대에만 쓰기로 했거든요?” 하는 식으로 서로 깜짝 놀라기도 하죠. 하지만 이런 해프닝 자체도 전주 이씨가 가진 유서 깊은 족보 문화의 반증이라 할 수 있습니다.

결론

전주 이씨는 조선 왕실과 황실의 뿌리가 되는 성씨로서, 한국 역사에서 빼놓을 수 없는 위상을 차지하고 있습니다. 왕실의 이씨가 곧 전주 이씨라는 이유만으로도, 이 가문이 쌓아 온 문화적·사회적 영향력은 실로 대단했죠. 그 안에는 양녕대군파, 효령대군파, 덕천군파, 광평대군파, 문정공파 등 다양한 파계가 존재하며, 각 파마다 독특한 항렬과 돌림자를 통해 세대 간 유대를 다져 왔습니다.

이러한 항렬표와 돌림자 규칙을 이해하면, 족보나 계보를 추적할 때 큰 도움이 됩니다. 동시에 세대가 바뀔 때마다 같은 글자를 공유함으로써, 집안의 전통과 가치를 다음 세대까지 고스란히 물려줄 수 있게 됩니다. 물론 외부에서 보면 살짝 복잡해 보이고, 때로는 “항렬자를 찾으려면 한자사전부터 펼쳐야 하나?” 싶을 정도로 난해하기도 하지만, 이것이야말로 전주 이씨가 이어 온 오랜 문화이자 유산이라 할 수 있습니다.

앞으로도 전주 이씨를 비롯한 여러 성씨들의 족보 문화가 디지털화되어, 현대인들에게 더 쉽게 다가갈 날이 오리라 기대해 봅니다. 가계도를 인터넷으로 쭉 검색해 볼 수 있는 시대가 도래하면, 누구나 편하게 자기 선조의 항렬과 돌림자를 확인하고 의미를 되새길 수 있겠죠. 조상들에게 감사한 마음을 전하면서도, 현대적 편의성과 문화적 전통을 모두 충족하는 날이 오길 바랍니다.

'어학 어원 상식 > 이름 항렬 성씨 역사' 카테고리의 다른 글

| 김해김씨 항렬표 항렬자 문경공파 사군파 감무공파 경파 삼현파 돌림자 (0) | 2025.04.08 |

|---|---|

| 이름에 쓰면 안되는 한자 모음 불용한자 301자 (0) | 2025.01.23 |

| 조선시대 이름 짓기, 노비, 여자, 남자, 평민, 양반 (0) | 2024.12.30 |

| 진주 강씨 항렬표: 박사공파, 은열공파, 인헌공파 돌림자 (0) | 2024.11.02 |

| 죽산 안씨 항렬표, 족보 연창위 종가, 분파 소감공파, 합천공파(협천공파), 문강공파, 이재공파, 제학공파 (0) | 2024.10.31 |

댓글